Primitivisme et identité(s)

Même lorsqu’elle représente des personnages, Tarsila est confrontée à un double défi : répondre à la demande d’exotisme de la capitale française et participer à la construction d’un imaginaire national et moderne fondé sur le métissage entre les cultures indigène, portugaise et africaine qui composent historiquement le peuple brésilien.

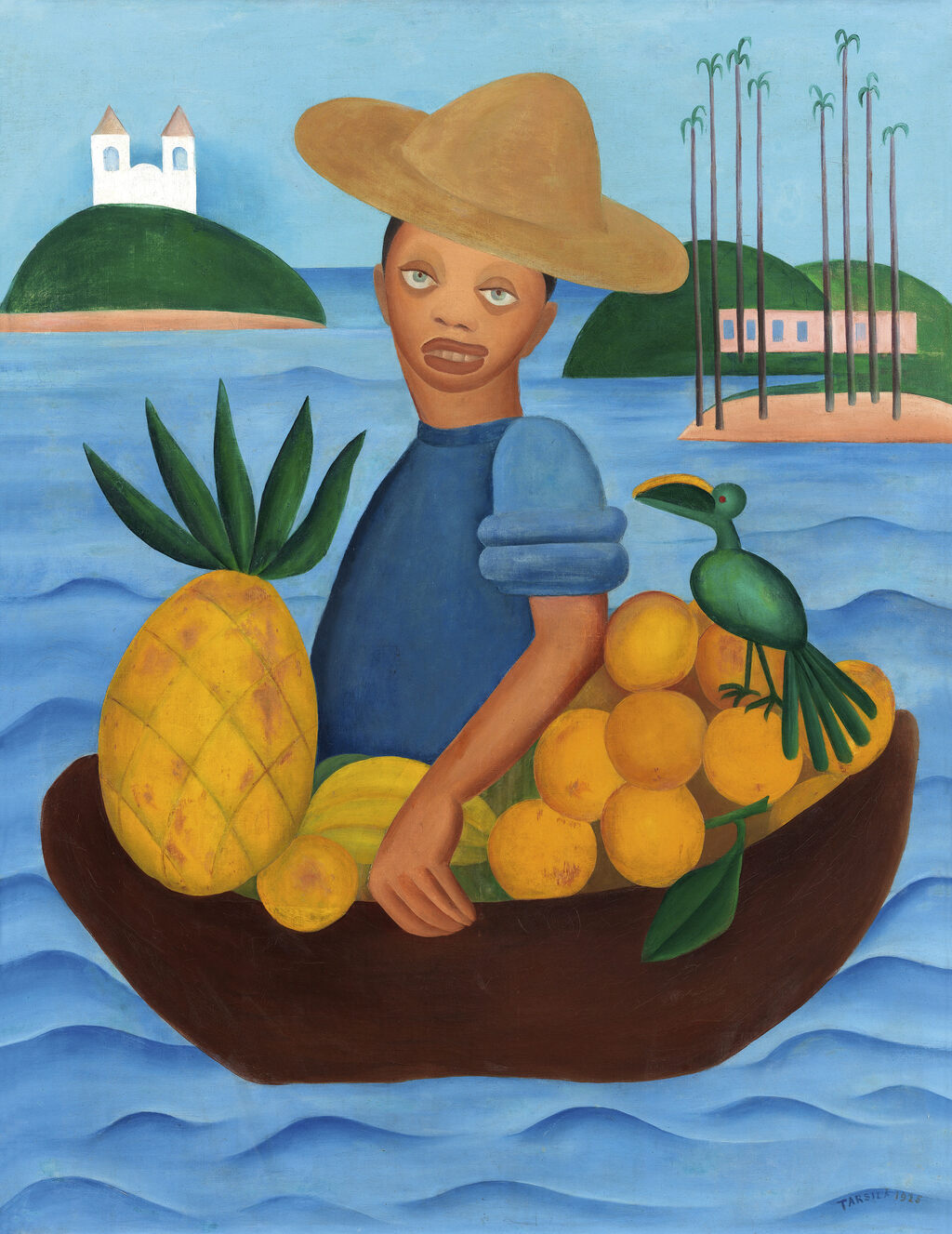

Les traditions précoloniales font alors l’objet de ses recherches, tandis que des afro-descendants sont représentés dans ses œuvres de 1924 et 1925, lorsque Tarsila illustre le recueil de poèmes Pau Brasil d’Oswald de Andrade et adhère au mouvement du même nom. Des descriptions idylliques des favelas et des scènes de carnaval, associées aux couleurs vives que l’artiste qualifie de « populaires », illustrent la quête d’un primitivisme autochtone, idéalisé par l’intellectuelle blanche et cosmopolite qu’est Tarsila. Effaçant toute trace de disparité sociale et de violence coloniale, ces toiles ne cachent pas l’ambiguïté de ces appropriations ni la complexité des questions identitaires et raciales d’un pays qui, 100 ans après son indépendance et 37 après la fin de l’esclavage, est loin d’avoir atteint l’harmonie idéale dépeinte par l’artiste.